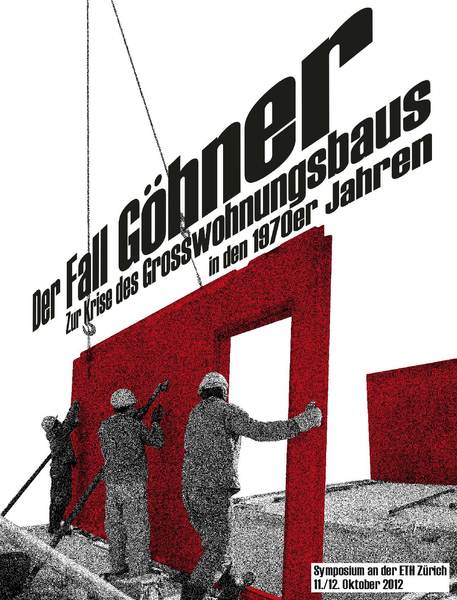

« Architectes et sociologues 1970's : séductions, trahisons, abandons », communication au symposium "Le cas Göhner. De la crise des grands ensembles d'habitation dans les années 1970/Der Fall Göhner. Zur Krise des Grosswohnungsbaus in den 1970er Jahren", ETH Zurich, 11-12 octobre 2012

Résumé de la communication

On a parfois dit que la France fut le pays d’Europe de l’Ouest le plus soviétisé, non pas tant en raison du poids de son Parti communiste dans l'intelligentsia que de la puissance de sa technostructure d’État qui, en miroir, permettait à l’URSS d’importer de France le modèle de construction des grands ensembles. Et l'on peut aussi s’étonner, aujourd’hui encore, de la manière dont l’État a financé des équipes de recherche situées dans la mouvance communiste - la volonté de contrôler ces équipes paraissant une explication insuffisante.

Chombart de Lauwe a été le premier ethnologue à s’intéresser à l’architecture dès la fin des années 1950, mais Henri Lefebvre, lui, est le premier sociologue urbain à être engagé du « bon côté », c’est-à-dire à gauche, pour une critique dont l’ampleur va de la vie quotidienne à l’architecture. Si la pensée de Lefebvre illumine bien au-delà du champ académique, il ne faut pas oublier le rôle de personnages de l'ombre tels Lucien Brams ou Michel Conan ; dans l’appareil de recherche français, ils permettent à la critique sociologique de s'exercer, au moyen de réseaux de chercheurs qui, plus tard, intégreront le CNRS, l’université ou les écoles d’architecture.

Avant et après 1968, la critique de la société qui anime les étudiants en architecture voit abusivement les sociologues comme de nouveaux oracles, alors que ceux-ci n'ont pas la compétence de projeter. Autant architectes et sociologues sont-ils côte à côte dans la phase d’élaboration bouillonnante d’un autre mode de production de la ville, avec certains architectes qui poussent plus loin leur réflexion (tel Pierre Riboulet qui, en 1979, soutient une thèse sous la direction du sociologue Nikos Poulantzas), autant de nombreux architectes suivent-ils les enseignements de Lefebvre et de Raymond, autant l'interdisciplinarité des équipes d’architectes est-elle rarissime, y compris à l'intérieur de celles qui dessinent l'alternative aux grands ensembles. Les sociologues sont en revanche actifs là où leur capacité de médiation est reconnue parce que nécessaire : les expériences alternatives d’habitat coopératif qui, sans atteindre le succès qu'elles connaissent en Suisse et en Allemagne, sont la source de leur renaissance aujourd'hui.

Par la suite, la génération d'architectes qui accède à la commande au tournant des années 1970-1980 oublie l’enseignement de sociologie qu’elle a reçu dans les nouvelles écoles d’architecture et se recentre sur la discipline architecturale pour nouer de nouvelles alliances avec les compétences que le métier exige désormais : ingénieur, paysagiste, designer, thermicien. Quelques savoirs sur l’usage sont certes intégrés mais la pensée critique devient de plus marginale, à l’instar de ce qu’elle est dans la société française tout entière.