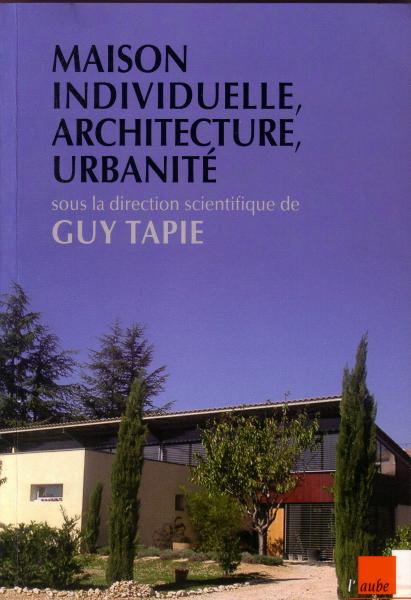

« Une modernité partagée : Aalto, Siza et leurs habitants » (avec Rainier Hoddé), in Guy Tapie (dir.), Maison individuelle, architecture, urbanité, La Tour d’Aygues, Les Ed. de l’Aube , 2005, p. 110-122.

Texte intégral de l'article

Les maisons en bandes, une problématique intermédiaire

En matière de maison individuelle de masse, la France constitue probablement une double exception européenne. D’une part, aucune alternative ne se dégage entre l’appartement dans un plus ou moins grand ensemble et la maison individuelle “ détachée ”. D’autre part, dans un marché dominé par les pavillonneurs, les architectes reconnus n’ont jamais réussi à construire de telles maisons en grande quantité ; au mieux ne parviennent-ils qu’à réaliser quelques prototypes de fer ou de bois, sans toit ou avec véranda.

C’est au regard de cette double spécificité que nous avons proposé un déplacement de focale à l’étranger, où la question de la

maison individuelle est posée autrement . Dans d’autres pays, une diversité typologique plus ouverte entre le collectif et l’individuel évite en effet la dramatisation de la situation française. En Angleterre, la tradition des row-houses ouvrières, en Allemagne, celle des Siedlungen construites pour la petite classe moyenne offrent des densités intermédiaires et des statuts d’occupation diversifiés ; dans des pays aussi différents que les Pays-Bas et le Portugal, l’accession à la propriété se réalise le plus souvent dans des maisons en bandes. Un moment, la France a préféré les “ proliférants ”, typologie d’habitat intermédiaire censé assurer une meilleure urbanité que des rangées de maisons toujours perçues de ce côté du Rhin comme trop teutoniques ou trop médinales. En outre, les arguments de l'économie familiale s’ajoutent à ceux de l'économie territoriale ; la pensée élitiste dénonce depuis toujours le “ piège ”, le “ mirage ” de la maison individuelle pour tous, coûteuse, éloignant ses occupants des réseaux de sociabilité et des lieux d'emploi. La doctrine urbanistique, environnemental et économique, fait à son tour valoir la consommation de territoire, de paysage, de réseaux, de temps de ce mode de développement untenable. Exit les maisons en bandes.

Il nous semblait donc intéressant d’aller voir du côté d’architectes étrangers reconnus et engagés dans la production de telles maisons. Comment sont-ils passés de l’architecture d’exception aux maisons modestes et denses en y important les savants soucis de lumière, d’espace, de tactilité, de relations au paysage ? Et comment cette typologie architecturalement travaillée est-elle reçue par des habitants qui, ailleurs comme ici, sont situés hors de la culture architecturale mais peuvent être sensibles à une culture qui les reconnaît ? Ce sont ces questions que nous avons posées aux maisons de masse de deux architectes majeurs du XXe siècle, Alvar Aalto (1898-1976) et Alvaro Siza (né en 1933), militants de ces maisons sans pour autant refuser les maisons d’exception qui en furent vraisemblablement le laboratoire . Derrière l’œuvre quantitativement considérable de Aalto (200 réalisations) et sa contribution essentielle à “l’autre tradition“ moderne (Saint John Wilson 1995) les quelques maisons en bandes publiées (que nous découvrirons finalement beaucoup plus nombreuses) nous semblaient devoir être visitées et enquêtées. Et dans l’œuvre de Álvaro Siza, elle aussi prolifique et consacrée de nombreux prix internationaux, les 1 200 petites maisons de Malagueira, quartier hors les murs d’Évora, occupent une place singulière. Au-delà de ces productions très différentes, que rendent deux explorations monographiques parallèles, c’est la réciprocité des questions que leur travail pose à la suffisance de l’architecture française envers la maison individuelle que nous dégagerons.

Comme appuis théoriques, nous empruntons à Michael Baxandall (1991 :81) l’intention, ce qui nous permettra de mieux comprendre la réception de l’architecture savante par ses usagers ; à Michel Conan le thème architectural, qui “ articule dispositifs matériels et attentes plus symboliques ” (Conan, 1988 : 21), mais qui permet aussi de saisir la relation consubstantielle de l’œuvre avec la déclinaison, l’innovation n’étant plus la nouveauté perpétuellement renouvelée. A Henri Raymond nous somme redevables à la fois d’une posture (les habitants expriment dans leur logement une véritable morale des relations entre espace et société en créant des réponses à partir de leur compétence à pratiquer l'espace) et d’une méthode d’analyse de l’espace habité (Raymond, 1968, 2001). Enfin, utilisé traditionnellement en ethnographie, le relevé de l'habiter, importé dans l'analyse du logement habité moderne par Daniel Pinson (1987, 1992), se révèle précieux pour mettre en relation l’espace, le sens qu’on lui affecte et les interactions qui s’y expriment.

Vivre en bande / habiter une maison de Alvar Aalto

La production non publiée – l’œuvre modeste ne pèse pas d’un grand poids face à l’œuvre complète – et non recensée – contrairement à nos attentes au regard des nombreux travaux anglo-américains sur Aalto – met en lumière les contributions d’un architecte dominant du XX e siècle à la typologie de la maison en bande(s). Trois cents maisons réparties sur onze sites constituent autant d’occasions d’expérimentation pendant une trentaine d’années. Refusant la bande rectiligne indigne et infinie, emblématique du Mouvement moderne, Aalto multiplie les variations : souplesse dans les modes de groupements (qui comptent de trois à seize maisons mitoyennes, voire qui se composent de maisons accolées par quatre en croix), choix des matériaux (maisons de bois ou maçonnées), forme (parallèles, légèrement en éventail, mais aussi en baïonnette) et coulissement (d’une partie devant l’autre) des mitoyens, variations légères entre les plans de maisons appartenant à une même bande, opposition formelle les façades, etc. En devenant enfin visible, ce corpus apporte un éclairage particulier à la carrière de l’architecte et enrichit l’histoire de l’architecture moderne.

Mais c’est essentiellement la façon dont les habitants vivent et disent les qualités, les incommodités ou les ambivalences de leurs maisons que nous développerons ici, à travers quelques-unes des conclusions de l’enquête réalisée auprès d’une quinzaine de familles, en retenant particulièrement les aspects qui interrogent le plus positions et prénotions françaises.

a.L’habitant identifie et critique quelques thèmes de l’architecte

La visite des maisons en bande(s) peu connues de Aalto montre d’abord que, même face aux plus modestes commandes, un architecte ne renonce pas à la quête de son œuvre. Nous reviendrons en conclusion sur la pertinence de la notion de thème architectural, car si l’expérience de la grande architecture se transpose à l’anonymat de l’architecture mineure, et si l’œuvre s’étaie sans se répéter, cela n’est pas littéral mais passe par les thèmes architecturaux propres à Aalto. L’habitant peut ainsi apprécier ou pas certains aménagements que nous identifions comme de tels thèmes (Hoddé 2002), mais surtout il en désigne d’autres que nous n’avions pas relevés dans une production qui nous est pourtant familière. Commençons par la cheminée, dont on sait l’importance chez Aalto (Hoddé 1998 : 64).

Sur les quatre ménages enquêtés dans les cinq maisons de Pietarsaari, trois relèguent la cheminée derrière les meubles du séjour qui s’organisent sans elle. Ainsi le hors d’usage n’est-il pas technique mais domestique : située sur un panneau à la fois réduit et que croise le débouché de l’entrée dans le salon, la cheminée ne trouve pas sa place si on la met en interaction avec le mobilier du salon, la morphologie de la pièce, les flux de circulation et les vues vers l’extérieur. L’habitant n’a d’autre choix que de l’ignorer. Les cheminées de Pietarsaari ne sont pas les seuls (et rares) dispositifs liés à de l’usage sur lesquels Aalto fait parfois des impasses. En Finlande, les terrasses sont abritées de la neige, qui ne s’y accumule donc pas ; non abritées, la neige empêche l’ouverture des portes-fenêtres, oblige le déblai de la terrasse et crée une paroi froide ou des infiltrations en plafond au-dessus d’une pièce habitable. Les habitants le déplorent en s’étonnant que Aalto ait failli à cette convention constructive autant que domestique ; ils décident parfois de couvrir le balcon eux-mêmes.

Derrière ce “ sacrifice d’usage ”, ce travail révèle un thème architectural – la terrasse domestique – qu’aucun chercheur ou critique n’avait remarqué mais que l’habitant évoque (avec nous ? pour nous ?). On en retrouve l’élégance dans nombre de projets de Aalto, et elle pourrait renvoyer à des pratiques d’été que ne compensent toutefois pas les inconvénients d’hiver.

Comme la terrasse, le dégagement suffisamment généreux à l’étage pour ne pas se réduire à un simple espace de circulation mais offrir un séjour haut est révélé par l’habitant. Il l’apprécie unanimement et l’utilise diversement en le réservant, par exemple, à des activités, ni trop individuelles (pièces fermées) ni vraiment sociales (salon), qui invitent dans tous les cas à habiter l’étage autrement. Les enquêtes montrent encore que les escaliers des maisons ne se réduisent pas à des espaces fonctionnels, mais qu’ils condensent des qualités esthétiques exceptionnelles. Les habitants multiplient les témoignages d’émotion liée à cet escalier. L’activation de l’achat lui serait liée (Kotka, immeuble Mäkelä), il est l’élément qui représente la maison dans son ensemble (Kotka, immeuble Rantala). Il est l’objet d’appropriations symboliques (on en refait l’histoire de la conception) et matérielles (il est habité). Mais surtout, les habitants n’ont jamais fait part d’incommodités liés aux escaliers. L’enquête les découvre incrédules et surpris si on insiste, et l’architecture témoigne dans leur sens, tant par la largeur et la luminosité de l’escalier que par ses marches très confortables et généreuses.

Si l’habitant est choqué par l’emplacement d’une cheminée ou la non-protection d’une terrasse, s’il apprécie le dessein et le dessin d’un escalier ou d’un palier d’étage, il peut aussi se montrer ambivalent face à l’architecture. La morphologie des maisons en éventail par exemple, thème particulier de Aalto, apparaît comme déterminant dans la préservation de l’intimité des maisons mitoyennes, en particulier lorsque l’on est dehors, bien que, à l’intérieur, il ne soit pas sans poser quelques difficultés d’ameublement et d’aménagement, comme dans toute rupture avec l’orthogonalité conventionnelle.

b.Des maisons en bande en relation à la nature

Le second acquis inattendu des enquêtes dans les maisons en bande(s) de Aalto montre que cette architecture est inséparable de son environnement culturel et matériel. Contrairement à la France, la Finlande ne fait pas systématiquement usage de la clôture, que ce soit du côté rue ou du côté arrière, lequel donne le plus souvent sur la forêt ou sur une étendue d’eau. Ces porosités et ces transitions matérielles sont l’expression d’une tradition culturelle qui affirme moins le territoire de chacun, et le statut juridique des sols se brouille au point que les habitants ne savent pas toujours très bien situer les bornes de leur terrain : entre privé (la maison) et public (la forêt) s’interpose ainsi un espace (le jardin) qui lui-même est d’abord privé, avant d’être semi-privé, aucune limite n’étant matérialisée. Cette ignorance de l’enclosure semble toutefois corrélée à la taille des bandes et peut-être à d’autres facteurs liés au contexte micro-sociétal.

Mais l’environnement naturel étant de son côté végétal et non urbain, les outils de l’analyse urbaine se révèlent par ailleurs incapables de rendre compte de la dialectique de la maison et de son site. En revanche, la dialectique naturel / artificiel, que les travaux de Bernard Lassus (1975, 1977) ont mis en lumière, peut nous aider à problématiser autrement ces maisons en bande, en en faisant un volume construit d’une certaine importance placé en pleine nature, puis en nous invitant à concevoir les liens entre la brutalité potentielle de ce volume artificiel et le paysage végétal naturel qui lui préexistait. L’image n’est plus celle de la concentration architecturale géométrique, mais celle de la dilution de l’architecture dans la nature, dilution qui se fait en deux temps : immersion de l’architecture dans le végétal, puis construction de relations atténuant ou effaçant la dualité de la confrontation. La forme architecturale se détache sur le fond végétal puis s’y rattache : voici l’essentiel d’une authentique alternative à la bande forcément urbaine que nous connaissons et que savent reconnaître les Finlandais qui l’habitent.

c.Un Moderne durable né de sa relation à l’habitant

Si les maisons en bande(s) de Aalto montrent l’architecte tenace dans la quête de son œuvre et inventif dans les modalités fines du dialogue de l’architecture avec le paysage, elles témoignent aussi tout particulièrement de son souci d’établir d’autres relations entre habitants et architecte. Le dernier acquis de ce travail concerne en effet la façon dont Aalto revisite le moderne et arrondit les angles de la modernité lorsqu’il s’attache à une production de masse. Le toit, la brique, le bois sont autant de matières avec lesquelles il brouille la modernité radicale du XXe siècle des critiques. Et la blancheur, les terrasses ou la fenêtre en longueur sont autant d’éléments qui, à dose homéopathique, invitent les non-professionnels à apprivoiser une production contemporaine. L’ambiguïté ou la contradiction identifiée par Venturi (1976) semble ainsi procéder autant d’une intention stylistique déchiffrée par les seuls critiques que d’une considération du lien d’une production artistique et de ses publics. Aalto n’inflige pas une leçon ex catedra du savant vers l’ignorant qui serait à former et à qui il faudrait apprendre à habiter. Il bricole une sorte de compromis entre les valeurs des uns et des autres, lequel débouche sur une nouveauté inédite pour les deux parties : la modernité ne sera plus tout à fait la même après, comme si elle perdait en purisme, et symétriquement l’architecture quotidienne ne sera ni complètement soumise aux conventions, ni totalement dictée par le marketing de la différenciation. Aalto reste sensible aux valeurs partagées sans renoncer à son projet esthétique. Il offre ainsi au passant et à l’habitant une architecture à la fois d’aujourd’hui et partiellement familière ; il invite à réconcilier les liens distendus de l’architecture d’aujourd’hui avec un public encore aux prises avec l’héritage d’hier, voire d’avant-hier. On aboutit à une façon de construire dans son temps tout en s’adressant à des publics qui n’en sont pas les avant-gardes. Et l’habitant comprend cette modernité négociée en l’acceptant ou en la discutant, mais sans la rejeter.

La fenêtre est un exemple révélateur. Les chambres situées en étage donnent sur le jardin par de généreuses baies doubles-vitrées. Elles s’ouvrent en pivotant horizontalement vers le plafond, ce qui en fait des pièces très lourdes à manipuler auxquelles les habitants reprochent d’être fort difficilement entrouvrables (pour aérer) et encore plus difficilement ouvrables (pour nettoyer les vitres). L’affaire se complique quand la maison est en éventail, ce qui empêche tout simplement l’ouverture de la fenêtre qui vient buter contre les murs formant un angle rentrant. C’est bien la question de l’usage, quotidien (aérer) ou occasionnel (nettoyer) qui fait ici problème et non une modernité trop marquée et non recevable. Il est probable que la vue (agréable) à partir de l’intérieur, comme la façon dont la fenêtre (horizontale) prend place dans la façade, euphémisent ce qu’une fenêtre pourrait avoir de trop moderne. On passe ainsi de l’esthétique au domestique et on se plaint d’une fenêtre à la fois trop lourde et agréable ; de la même manière, “ l’espace ” un peu froid que critiques et architectes inventent au XXe siècle semble s’équilibrer dans les détails d’usage mais aussi d’émotion, qui tissent le quotidien des habitants.

On pourrait ainsi évoquer les poignées de porte différenciées (Pietarsaari), les poteaux des auvents (Vaasa), reprendre les écrans séparatifs intérieurs (Rovaniemi), et surtout cet escalier de la bande Mäkelä (Kotka) qui cristallise toute l’attention de Aalto aux détails esthétiques et domestiques. Comment ne pas comprendre cette habitante qui dit avoir choisi la maison pour son escalier lorsque l’on voit que l’escalier est aussi estrade, siège de fortune et courbe élégante dans un monde orthogonal ? L’interjection d’un habitant (“ Alvar : tu aurais dû mettre des gouttières plus longues, comme ça on ne devrait pas repeindre la maison si souvent ! Il faut peindre, sinon la mousse recommence à pousser sur les murs ” – Kotka, Mäkelä) montre que l’on attend de l’architecte l’attention à tous les usages alors que, paradoxalement, la qualité de l’entretien par l’habitant est étonnante. Celui-ci prend ainsi le relais de l’architecte en corrigeant une question de conception initiale et en participant à la conservation d’un patrimoine devenu national après avoir été patronal. L’attention de l’architecte à l’habitant entraîne réciproquement l’attention de l’habitant à l’architecture. La modernité partagée est alors une modernité durable.

Vivre autour d’un patio/ habiter un quartier de Álvaro Siza

C’est avec un flair indéniable que Vittorio Gregotti estimait en 1975 que Siza était l’“ un des dix architectes mondiaux de sa génération capable de transformer l’architecture en une expression authentique, susceptible de surprendre un milieu culturel blasé, en apparaissant où l'on ne l’attendait pas ” (in Huet 1976 : 42). Siza avait d’abord été remarqué, dans un site de bord de mer tempétueux en soi remarquable, pour un restaurant dont le long toit à pentes croisées et les finitions en bois doivent beaucoup à Aalto. Pourtant, comme Aalto, et davantage que celui-ci, il a construit dans ses premières années un grand nombre de maisons privées : avant Évora, entre 1954 et 1976, on ne compte en effet pas moins de seize projets de maisons – dont seulement deux n’ont pas été réalisés. Cette longue pratique questionne le passage des acquis de la conception de maisons particulières à celle de maisons standardisées, d’autant plus que l’architecture de ces maisons, à la fois toutes différentes et toutes réglées par des principes partagés, révèle une capacité conceptuelle exceptionnelle. A Évora, la relation maison/patio ou bien certains détails des escaliers, des fenêtres ou portes-fenêtres (position, dessin, volets intérieurs, poignées, etc.) sont issus de la maîtrise des projets de maisons précédents. Pour Siza, ce projet est la troisième opportunité ouverte par la révolution du 25 avril 1974, après les projets de Bouça (1973-1977) et de S. Vitor (1974-1977) à Porto. Dans chacun des trois, il recherche des typologies visant la densification de l’habitat individuel : à Bouça, des duplex superposés ; à S. Vitor, une simple rangée de maisons en bande à la Oud. A Évora, dans le quartier de Malagueira dont il assure depuis 1977 jusqu’à aujourd’hui la conception globale du projet, du plan de zone à la poignée de porte, les 1 200 petites maisons occupent une place singulière dans son parcours et même, selon la critique, dans la production de logement en Europe . Les recherches de déclinaison typologique appliquée à un quartier de 27 ha affrontent deux des principaux défis de l’urbanisme en bandes : l’uniformité et la mitoyenneté. Alors que les premiers projets du plan de développement de Malagueira prévoyaient de continuer la construction d'immeubles collectifs programmés avant la Révolution, Malagueira pousse aux limites la typologie de la maison individuelle en voulant donner sur une même petite parcelle le plus d'individualité possible. C'est bien la problématique anthropologique des limites de l'habitat individuel qui est posée par cette vaste nappe d’habitations mitoyennes.

a.Ni Siedlung ni pittoresque

Avec Malagueira, Siza n'apporte pas une pierre de plus à la longue série de l'application des théories modernes ; de nombreux critiques ont rapproché sa démarche de celle de Aalto (Huet 1976 ; Emery 1980 ; Frampton 1987, 2000 ; Portas 1987, Curtis 1994), notamment de la manière dont, un demi-siècle plus tôt, celui-ci prenait en compte la “ situation ” du projet, autrement dit son site et les conditions économiques de sa réalisation. En effet, à la différence des cités hollandaises, allemandes et suisses, à la différence de Pessac ou de la trame 8 x 8 m d’Ecochard pour le quartier casablancais des Carrières centrales (à laquelle la standardisation et le mode de groupement des maisons de Malagueira font penser), la composition du quartier prend étroitement en compte le terrain et le paysage. Par ailleurs, l'écriture architecturale de Siza est certes “ moderne ”, mais elle introduit dans le code architectural moderne des éléments hérétiques comme la fenêtre vernaculaire (portes et portes-fenêtres sur rue à volets composés de deux parties indépendantes hautes et basses), la haute cheminée en refend, la marche de seuil carrelée, etc. Enfin, comme si l’espace public ne suffisait pas, Siza lui ajoute un réseau d’“ aqueducs ”, galeries techniques assurant un rôle de réseau pour l’eau, l’électricité, le téléphone et la télévision (pas le gaz), et, surtout, celui d’une superstructure signifiant la liaison du quartier neuf avec la ville-centre – on est tenté de dire la ville-mère, tant les premiers dessins à la main de Siza tracent l’aqueduc comme le cordon nourricier de Malagueira, ce qu’en réalité il ne sera pas. Réminiscences du “ stem ” de Team X, des esquisses sud-américaines (1929-30) ou du projet Obus de Le Corbusier pour Alger (1931), etc., bref de tout ce que l’architecture moderne a conçu comme structures linéaires, les aqueducs devaient assurer la cohérence d'un système associant le principe distributif des réseaux et le principe constructif des maisons dont ils représentent l'épine dorsale de l'assemblage dos à dos. Le degré zéro de l’architecture urbaine aurait pourtant été d’avoir suffisamment confiance dans l’espace public (voirie, places, parc) sans devoir recourir à une telle superstructure, dont l’efficacité rationnelle est discutée et l’efficacité symbolique infirmée. Siza n’en a cependant pas fait un système : on ne les retrouve pas dans les importants projets de logements de La Haye réalisés par la suite (1985-1988 et 1989-1993). Passablement mal réalisés et mal reçus par la critique comme par les habitants, les aqueducs ont été enterrés, si l’on peut dire, malgré l’intelligence de leur concept. Ce qui aurait pu devenir un thème architectural reste un prototype expérimental, ce qui renforce davantage encore la singularité de Malagueira.

Morphologie du quartier et typologie de l’habitation marchent ensemble. Sur les 27 ha de Malagueira, pour atteindre une densité équivalente aux immeubles collectifs prévus par le plan d’urbanisme, Siza fait le choix inverse de Le Corbusier comparant la consommation d’espace pour loger 1200 habitants en immeuble collectif ou en habitations individuelles. La condition est la réduction de la taille des parcelles et l’étroitesse des rues, de manière à pouvoir attribuer la moitié du terrain à un vaste parc public. Ainsi, les rues les plus étroites mesurent-elles 4 m, 5 m, 5,5 m et 6 m seulement, la parcelle de la maison étant la même : 8 x 12 m. La composition urbaine tient compte des anciens chemins, des accidents du relief, des affleurements de rochers, des ruisseaux, des arbres, etc., tout en cousant une continuité avec le quartier pavillonnaire préexistant

Tous les observateurs sont frappés par la manière dont les maisons apparaissent à la fois toutes identiques et toutes différentes. La hauteur du mur du patio – on y reviendra – est une variable importante dans la “ densité perçue ” de Malagueira : les rues bordées de maisons au mur bas paraissent moins denses que les rues aux maisons au mur haut. De surcroît, les parcelles fermées par un mur bas expriment l'individualité de leurs occupants en rendant visible la personnalisation par les plantations et objets d’ornement ; en donnant davantage d'individualité, ce type de maison atténue le sentiment de densité associé à la répétitivité.

Les publications du projet initial de Malagueira ont toutes présenté les deux planches, datant de 1977, des deux types déclinés : le type A avec patio devant, le type B avec patio derrière. En fait seules 9 maisons de type B seront construites par une coopérative, le type avec patio devant ayant la préférence tant des coopératives que de l’unique maître d’ouvrage social. Par la suite, d’autres types et sous-types sont venus enrichir le catalogue initial, auquel s’ajouteront les maisons conçues par d’autres architectes (en respectant un cahier des charges définis par Siza). Au final, en croisant types, sous-types et déclinaisons, on compte 33 types et sous-types de maisons. Encore est-ce sans introduire la variation de la hauteur du mur de clôture sur rue, qui multiplie théoriquement par trois la possibilité de différenciation des maisons. Au total, il n’y a donc pas moins d’une centaine de plans et d’élévations de maisons différents, sans compter les modifications non autorisées qui, de l’ajout d’un escalier extérieur à la fermeture d’une véranda, multiplient la diversité entre les habitations.

La démarche de compromis de Siza a cherché une voie entre une position rationaliste, justifiée par un choix éthique et par la rationalisation de la conception et de la construction, et une attention aux conventions et à l'architecture domestique. Avec un territoire et une quantité de logements semblables à ceux d’un grand ensemble, Malagueira en est à l’opposé. Ce n’est pas un modèle mais une démarche non reproductible, parce que spécifique d’un contexte historique, politique et social – le logement au Portugal au lendemain de la révolution – et à un site – du quartier “ clandestin ” déjà implanté aux traces naturelles et humaines. Par ses références, le projet s’inscrit dans la grande histoire de l’architecture européenne depuis les années 1920, sans être pour autant un héritier des Siedlungen ; il pose sa propre interprétation de la série et du standard. C’est un projet volontariste (les aqueducs, la voirie étroite, les typologies évolutives, les innovations techniques) et très souple en même temps, au sens propre : il épouse le relief du terrain comme les contradictions entre le collectif et l’individuel, en reposant sur des types élémentaires capables de variations et à d’évolutions. Malagueira apporte ainsi des réponses novatrices aux contradictions entre modernité et conventions, entre pureté doctrinale et négociations avec le site.

b.La hauteur du mur de devant, une définition de l’intimité

Comme tout espace extérieur pavillonnaire, le patio (25 m2 en moyenne) accueille des usages de travail et de plaisir, propres et sales, ludiques et de rangement, masculins et féminins, familiaux et publics, etc. C’est peu dire que l’on trouve toute la gamme des usages et aménagements possibles dans les patios de Malagueira, depuis le remplissage d’objets utilitaires ou de rebut jusqu’au jardin de pur agrément. Dans l’opposition “ jardin à montrer / cour à cacher ”, le mur de devant agit comme un écran de hauteur variable, ce qui ne signifie pas pour autant que les murs hauts (3,50 m) cachent des débarras alors que les murs bas (1,50 m) ne donneraient à voir que des jardins. Les logiques d’usage combinent les manières d’être et de faire des occupants avec la hauteur du mur, si bien qu’un mur haut peut cacher un jardin très soigné. Les habitants des catégories les plus diplômées souhaitent investir le patio protégé par le mur haut pour mieux l’intégrer à l’espace habitable, en le considérant comme un jardin intérieur ou comme une pièce à ciel ouvert. Mais qui aurait pu croire que le mur haut crée la perception d’un patio plus grand ?

En effet, contrairement à notre hypothèse initiale selon laquelle le mur haut avait la préférence des architectes, mais pas celle des habitants – parce que nous le supposions plus conforme aux conventions des typologies pavillonnaires –, le mur haut peut être préféré au mur bas, qui assure meilleurs confort climatique, intimité et sécurité. Une telle révision est d’ailleurs effectuée par certains habitants eux-mêmes qui, à l’usage, ressentent les inconvénients du mur bas, et finissent par le surélever. Etant donné l’étroitesse des rues et du patio, le mur bas place la maison en première ligne, avec le jardin de devant ou la cour comme seul tampon, alors que le patio derrière son haut mur peut être une véritable pièce de la maison à ciel ouvert. La variation de la hauteur du mur enrichit ainsi la problématique classique du montré / caché telle qu’elle avait été révélée par L’habitat pavillonnaire (Raymond, Haumont 1966). Le mur haut est aussi un signe de distinction, une prise de distance avec les pratiques populaires de la part des habitants les plus diplômés, qui disent préférer le mur haut, au risque d’être confondus avec les locataires du logement social, dont les murs sont tous hauts. En réalité, c’est la présence trop voyante de barbecues, de nains de jardin ou de vérandas non autorisées qui met en péril une identité collective que les habitants des catégories supérieures voudraient – comme tout le monde d’ailleurs – tirer vers le haut. C’est sans doute parce qu’il connaissait bien son monde que Siza penchait pour le mur haut. Loin d’être anecdotiques, ces petits pans de mur blanc s’imposent donc comme l’une des clefs d’accès à la compréhension de l’habiter des maisons de Malagueira.

De même que l’on pouvait se demander si les maisons préfabriquées étaient de vraies maisons (Léger 1985), on peut poser la question des maisons en bandes comme maisons véritables. Au Portugal, cette typologie produite par les coopératives est très répandue, mais la maison individuelle isolée sur sa parcelle aussi, si bien que les habitants ont la compétence de l’une comme de l’autre. En interrogeant les deux axes de la mitoyenneté et du patio, si la mitoyenneté caractérise la typologie en rangée(s), le patio est spécifique de Malagueira. La maison à patio fermé est un type de maison urbaine davantage approuvé par les habitants des couches supérieures, qui opposent Malagueira au centre historique d’Evora, alors que pour les habitants de culture plus populaire, la “ vraie ” maison, fût-elle inaccessible autour d’Évora, est la maison entourée d’un jardin. On doit cependant à deux habitantes une même définition de la maison impliquant la notion même de limite (laquelle, on le sait, “ signale le différent ” [Paul-Lévy, Segaud 1983 : 49]), ainsi que l’indique la représentation suivante :

maison unifamiliale = chez soi en haut et en bas

entrée à soi = tout est à moi

maisons bifamiliales superposées = une famille en haut, une autre en bas, je n’aime pas

appartement = entrée d’immeuble commune, “ punition ”

Les maisons de Malagueira, mitoyennes et dépourvues de la cave et du grenier chers à Bachelard (1957) possèdent donc bien deux des prérequis distinguant la maison des autres formes collectives de l’habitat : une porte à soi, personne ni au-dessus ni en dessous de soi.

Cinq pistes européennes pour des maisons à double mitoyenneté

Si cette “ double ” recherche apporte quelques connaissances inédites sur l’œuvre de Aalto et de Siza, voire soulève quelques questions plus théoriques quant à une définition de l’architecture qui intègrerait son devenir social, elle invite aussi à revenir sur quelques pistes plus orientées vers l’action. Nous en distinguerons cinq.

1. Le premier point confirme l’une de nos hypothèses sur la façon dont l’architecture des maisons prestigieuses vient aux maisons modestes lorsque des architectes comme Aalto ou Siza s’en saisissent. Nos visites in situ sont la première étape de ce constat d’architecture dans des réalisations de masse sous hautes contraintes. En établissant qu’il n’y a pas de différence de nature entre des projets pourtant opposés quant aux retombées matérielles (commandes) et symboliques (réputation) que l’on peut en attendre, Aalto et Siza montrent que l’architecte peut beaucoup pour transmuter la construction en architecture, pour joindre l’émotionnel à l’utilitaire. Les qualités architecturales de ces programmes modestes sont ainsi en relation avec l’œuvre que dominent les réalisations les plus reconnues. L’enquête confirme que les habitants qui vivent dans ces maisons perçoivent ces qualités, voire décryptent les intentions du concepteur et ce d’autant plus que celui-ci a, tout simplement, prêté un peu d’attention à leurs manières d’habiter. Les constats in situ des “ experts ” sont ainsi recoupés par les témoignages des habitants. Du point de vue de la connaissance, cette transposition de l’expérience de la grande architecture à l’anonymat de l’architecture mineure, n’est toutefois pas mécanique : elle passe par la notion de thème architectural propre à un architecte, ce qui suppose de ne pas en rester aux formes et d’y voir l’articulation entre le matériel et le symbolique. Le regard de l’habitant renforce donc la pertinence du concept de thème architectural, en confirmant qu’il ne résulte pas d’analogies formelles multipliées au gré des associations de chaque critique (Hoddé 2002) et qu’il éclaire la façon dont un architecte travaille, désigne et approfondit ses univers de possibles, à condition d’être construit selon un détour théorique.

C’est ainsi que ce même habitant met à jour des thèmes nouveaux au regard de ceux issus des spéculations des seuls professionnels, comme l’escalier dans sa richesse multiple chez Aalto, à la fois efficace dans la distribution, confortable par ses marches généreuses et mettant en scène la domination symbolique de certains espaces. Nous n’avions pas remarqué non plus la terrasse, trop souvent mise en scène par Aalto alors même qu’elle ne s’impose pas toujours avec évidence dans son usage ; nous retrouvons en revanche d’autres thèmes propres à Aalto, comme l’attention à l’usage et le respect de l’individualité, les relations visuelles au paysage et tactile dans le bâtiment, la liberté technique, spatiale et stylistique, le souci de préfabrication et de stratégie de mise en œuvre, ou la culture de la contradiction. La dialectique entre œuvre mineure et œuvre majeure fonctionne bien dans les deux sens.

2. Ces premières réflexions sur la façon dont l’architecture marque les plus modestes programmes ne sont pas indépendantes de notre seconde piste qui touche à l’interaction entre l’architecte et ses habitants. Le plus souvent, elle se réduit à la relation archétypale architecte-client, et s’inscrit dans une linéarité qui va de la commande-demande à l’installation. Notre enquête montre qu’habiter dans “ du ” Aalto ou “ du ” Siza suscite une certaine fierté : chez le premier, on se déplace jusqu’au pignon de la bande de maisons pour montrer la plaque de cuivre liée à la patrimonialisation de l’architecte ou on fait référence aux visites des nombreux admirateurs européens, américains ou japonais du maître. Quant à l’œuvre de Siza, elle entame à peine sa patrimonialisation du vivant de son auteur, mais la popularité locale et nationale de celui-ci induit une marque de distinction, voire de compréhension de ses intentions par les habitants. Au-delà de cette relation de publics variés à “ leur ” architecte, un échange plus égalitaire semble s’établir sur le mode d’un dialogue imaginaire. Par-delà son absence, on entre alors dans une sorte de relation vivante avec l’architecte. De tels constats prolongent d’une façon inattendue le travail de M. Conan sur la relation architecte-client (Conan 1988) et confirment que l’architecture n’est pas un produit mais une coproduction. Faute d’avoir été partie prenante du processus de conception et en l’absence d’une réelle relation architecte-client réelle, s’élabore ici un substitut de processus. Les habitants lisent ainsi l’attention et les intentions de l’architecte lorsqu’il y en a, mais aussi lorsqu’ils disposent de quelques informations sur l’architecte. Les qualités architecturales seraient donc à la fois matérielles, incorporées au construit, mais aussi construites par l’habitant à partir d’un univers cognitif ou affectif. Cette observation ouvre de réelles perspectives de transmission des intentions du projet à ses utilisateurs (un film du chantier, un entretien avec l’architecte, etc.) et indique que les habitants, qui ne sont pas dupes, exigent des correspondances entre ce qu’on leur dit et ce qu’ils vivent. La griffe d’un architecte reconnu ne leur suffit pas si elle ne s’accompagne pas d’un respect de la différence culturelle. En accueillant les petites gens, leurs valeurs et leurs pratiques, un architecte peut trouver son public ; à son tour, celui-ci peut se tourner vers lui, s’intéresser à son oeuvre, voire engager une relation imaginaire avec lui. Ce déplacement permet de suggérer une alter-architecture dont la forme certes à la fois savante et familière, moderne et conventionnelle, serait en résonance avec des intentions et un processus différent. On retrouve, autrement articulé, les univers formels et symboliques que nous évoquions à propos du thème architectural.

3. Replacer l’habitant dans l’architecture invite à se départir d’une posture qui privilégie les enjeux esthétiques à l’adresse d’une critique spécialisée et les enjeux de notoriété auxquels est sensible la maîtrise d’ouvrage. L’habitant à pourtant le mérite de rendre audibles (si ce n’est légitimes) certaines opinions et compétences, de réaliser un salutaire retour d’information qui pourrait intéresser des architectes soucieux d’usage comme les commanditaires soucieux d’utilité. Loin d’aller à l’encontre de l’architecture – position qui sous-entend que l’architecture va à l’encontre de l’usager –, l’évaluation est donc une information dont les résultats sont d’autant moins à craindre que l’architecture condense des qualités d’usage et qu’elle entre en relation avec l’univers du sens des habitants. L’habitant écouté et l’habiter observé deviennent ainsi des informateurs précieux ; l’évaluation peut informer les projets à venir, ouvrir d’autres possibles ou fermer les répétitivités dans lesquelles certains architectes se complaisent. L’évaluation constitue donc un appel à davantage de qualités empreintes de bienveillance envers des habitants qui ne sont pas toujours les plus “ modernes ” et dont les habitus les portent souvent loin des cimaises des musées d’architecture ; une architecture inventive mais attentive offrirait ainsi une piste alternative à la regrettée co-conception issue du dialogue connivent entre l’architecte et son client.

4. Encore faut-il que les outils d’objectivation et de restitution, graphique en particulier, de l’évaluation, soient pertinents. En se situant au cœur de l’articulation de la forme urbaine et de la forme architecturale, la maison en bandes impose une l’échelle d’approche qui suppose d’interroger les dispositifs fins habituellement laissés dans l’ombre. L’exemple du mur des maisons de Malagueira est particulièrement éclairant : on doit à l’écoute des habitants et à l’observation de leurs espaces d’avoir pu mettre en relief l’importance d’un dispositif en apparence mineur. Derrière un mur bas, le patio est en réalité un jardin ou une cour orientés vers la rue ; derrière un mur haut, il est une pièce de la maison à ciel ouvert. C’est ainsi que deux maisons, lues en plan comme les mêmes, ne le sont pas dans leur usage. Malgré son extraordinaire travail de recherche sur la typologie de Malagueira mettant en jeu un très grand nombre de variables sauf celle de la hauteur du mur, José P. Duarte passe à côté d’une dimension socio-spatiale essentielle à nos yeux. Le rôle du mur dans le rapport anthropologique entre l’intérieur et l’extérieur était bien connu ; il est ici vérifié et établi. Alors que la typo-morphologie n'a que le souci de l'espace, abstraction faite des pratiques dont il est le support et que le modifient, l'approche anthropo-architecturale engage une restitution de l'espace habité en conjuguant les traces et les dires, les espaces et les pratiques.

5. Le cinquième point est plus prospectif. Parce qu’elle sont en bandes, ces maisons sont des objets paradoxaux, en ce qu’ils fabriquent du paysage bâti homogène offrant une capacité d’intervention aux architectes, auxquels, pour cette raison, elles demeurent chères. En même temps, ce sont des maisons dont l’individualité menace toujours de reprendre le dessus, d’où les règlements et contrôles qui accompagnent leur usage. La maison en bandes constitue ainsi le révélateur inattendu du jeu paysager feutré entre l’individuel et le collectif. En créant un paysage à l’exact point de rencontre de l’individuel et du collectif, cette typologie ne va pas de soi ; ce que l’individuel rend imperceptible en le noyant et le collectif impossible en l’interdisant, la maison en bandes le rend probable mais discutable. On est dans une œuvre collective mais aussi dans une maison familiale, on est dans une architecture savante mais sans être un professionnel de l’art de construire. Ni l’encadrement réglementaire (Malagueira) ni la retenue culturelle (en Finlande) ne suffisent à contenir les assauts d’individualisme ; la maison en bandes et ses transformations mettent ainsi en débat l’articulation du collectif et de l’individuel, du savant et du populaire, du dessin urbain et du dessein d’habitat. On ne saurait perdre de vue qu’une meilleure compréhension du lien entre les habitants et les architectures s’inscrit plus largement dans la compréhension d’une société héritière de la construction de l’individu et de son corollaire, l’individualisme (Castel 2003). Le long détour, de l’Atlantique au Cercle polaire, épaulé par nos collègues lointains, espère ne pas en rester là, tant l’amélioration du dialogue entre l’architecture et ses publics reste ici un chantier fertile, complexe et nécessaire.

Ouvrages cités

AALTO, Elissa, FLEIG, Karl (ed. ) (1978), Alvar Aalto III, Projecte und letzte Bauten, Zürich, Editions d'architecture Artemis.

BACHELARD, Gaston (1957), La Poétique de l'espace, Paris, Presses universitaires de France.

BAXANDAL, Michael (1991), Formes de l'intention. Sur l'explication historique des tableaux [1985] Paris, Jacqueline Chambon.

BEAUDOUIN, Laurent, ROUSSELOT, Catherine (1980), “ Ensemble d'habitations Quinta da Malagueira, Évora, 1977 ”, L'Architecture d'Aujourd'hui, n° 211, oct., p. 60-65.

CASTEL, Robert (2003), L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé, Paris, Ed. du Seuil.

CASTEX, Jean, DEPAULE, Jean-Charles, PANERAI, Philippe (1977), Formes urbaines : de l’îlot à la barre, Paris, Dunod, rééd. 1998, Marseille, Parenthèses.

CONAN, Michel (1988) Frank Lloyd Wright et ses clients. Essai sur la demande adressée par des familles aux architectes, Paris, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.

CURTIS, William (1994), “ Alvaro Siza Vieira : an architecture of edges ”, in Alvaro Siza Vieira 1958-1994, Madrid, El Croquis, p. 32-45.

EMERY, Marc (1980), “ La tranquille révolution d’Alvaro Siza ”, L’Architecture d’Aujourd’hui, n° 211, octobre, p. 10-13

FALOCI, Pierre-Louis (1991), “ Retour à Évora ”, L'Architecture d'Aujourd'hui, n° 278, décembre, p. 109.

FLEIG, Karl (ed. ) (1963), Alvar Aalto I, 1922-1962, Zürich, Editions d'architecture Artemis.

FLEIG, Karl (ed. ) (1971), Alvar Aalto II, 1963-1970, Zürich, Editions d'architecture Artemis.

FOUCHIER, Vincent (1997), Les densités urbaines et le développement durable. Le cas de l'Ile-de-France et des villes nouvelles, Paris, Ed. du Secrétariat général des villes nouvelles.

FRAMPTON, Kenneth (1987), “ Poesis et transformation : l'architecture d'Alvaro Siza ”, in Alvaro Siza. Profession poétique, Milan-Paris, Electa, p. 10-24.

FRAMPTON, Kenneth (2000), “ Architecture as Critical Transformation : The Work of Alvaro Siza ”, in FRAMPTON, Kenneth (ed.), Alvaro Siza. Complete Works, Londres, Phaidon, p. 11-65.

HODDÉ, Rainier (1998), Alvar Aalto, Paris, Hazan.

HODDE Rainier (2002) “ Œuvre construite, œuvre décrite : Aalto, 34 000 pour 200 bâtiments ”, Lieux communs. Les cahiers du LAUA, n° 6, Lire et dire l’architecture, Nantes, p. 131-143.

HODDÉ, Rainier, LEGER Jean-Michel (2003), La Leçon de l’étranger. Aalto, Siza et la maison de masse, Paris, Plan urbanisme construction architecture, programme “ Maison individuelle, architecture, urbanité ”.

HUET, Bernard (1976) “ La passion d'Alvaro Siza ”, L'Architecture d'Aujourd'hui, n° 185, mai-juin, p. 42.

LASSUS, Bernard (1977), Jardins imaginaires, Paris, Les Presses de la connaissance.

LASSUS, Bernard (1975), Paysages quotidiens, de l'ambiance au dé mesurable, Paris, Centre Beaubourg - CCI.

LÉGER, Jean-Michel (1985), “ The Prefabricated House : Is it Really a Home ?" ” Journal of Environmental Psychology, Londres, Academic Press, 5, p. 345-354.

PAUL-LEVY, Françoise, SEGAUD, Marion (1983), Anthropologie de l'espace, Paris, Centre de Création industrielle-Centre Georges Pompidou.

PINSON, Daniel (1987), Du logement pour tous aux maisons en tous genres, Paris, Plan construction.

PINSON, Daniel (1992), Modèles d'habitat et contre-types domestiques au Maroc, Fascicule de recherches n° 23, Tours, Urbama.

PORTAS, Nuno (1987), “ La recherche d'un langage ”, in Alvaro Siza. Profession poétique, Milan-Paris, Electa, p. 40-45.

RAYMOND, Henri (1968), Une méthode de dépouillement et d'analyse de contenu appliquée aux entretiens non directifs, Paris, Institut de Sociologie urbaine, rééd. 2001, sous le titre : Paroles d’habitants. Une méthode d’analyse, Paris, L’Harmattan.

RAYMOND, Henri, HAUMONT, Nicole (1966), L’Habitat pavilllonnaire, Paris, L’Harmattan (rééd. 2001, Paris, L’Harmattan,).

RAYON, Jean-Paul (1987), “ Quartier Malagueira. Évora”, Architecture intérieure-Créé, n° 130, juin-juillet, p. 72-77.

SAINT JOHN WILSON Colin (1995), The other tradition of modern architecture, Londres, Academy edition.

VENTURI Robert (1976), De l’ambiguïté en architecture, Paris, Dunod.

Si vous souhaitez acquérir le livre

Maison individuelle, architecture, urbanité est disponible à la Librairie Le Genre urbain ou bien sur Amazon