Préface à Geneviève Michel et Pierre-Jacques Derainne, Aux Courtilières. Histoires singulières et exemplaires, Grâne, Créaphis, 2005.

Texte de la préface

Les Courtillières, qui ont compté Uderzo parmi leurs habitants, ne sont pas pour autant le dernier quartier gaulois faisant de la résistance contre les démolisseurs de l’Empire. Le scepticisme des habitants à l’égard des projets de réhabilitation traduit davantage un désarroi devant la lente dégradation de leur quartier qu’un refus des mutations. Bien sûr, la violence des démolitions passées et à venir est une blessure, mais elle meurtrit davantage le corps social que le cadre bâti. En effet, les récits des habitants des Courtillières restituent admirablement le lien d’attachement à un lieu habité, dans lequel les relations et les amitiés de voisinage comptent infiniment plus que la chose construite. La dégradation est d’abord entendue comme celle des liens sociaux, avant les vitres cassées, les boîtes à lettres défoncées et les plantations piétinées. Si les atteintes plus ou moins graves à la civilité sont douloureuses, c’est davantage parce qu’elles traduisent une perte des liens de bon voisinage, de tolérance au-delà des différences, que parce qu’elles sont une agression contre les biens ou les personnes.

Dans la tradition, le pacte de non agression entre résidents d’un même quartier implique une rivalité entre villes ou entre quartiers différents – son avatar moderne passant par le canal du football ! La transgression de ce pacte par de nouveaux arrivants, qui paraissent alors doublement allogènes, rompt l’équilibre précaire, caractéristique de tous les modes de peuplement régis par l’attribution administrative des logements sociaux. Rassembler aux Courtillières, à la fin des années cinquante, des mal-logés parisiens, fait une communauté de destin fragile et aisément déstabilisée, depuis, par les nouveaux arrivants. Alors qu’à l’origine, la cohabitation ne bornait à faire voisiner le cadre et l’ouvrier salariés métropolitains, la montée du chômage et de l’immigration ont bouleversé les codes des relations de voisinage, mais aussi ceux du rapport à l’urbanité ; alors que les centres villes se bonifiaient, les cités s’appauvrissaient. A ce propos, le témoignage d’un errant, un moment SDF, un moment délinquant, ne paraît pas différent des autres dans sa perception de la vie et du quartier, alors que ceux qui se rangent du côté des « honnêtes gens » considèreraient probablement que le premier était un indésirable. On le sait, il suffit de connaître l’Autre pour juger qu’il vous ressemble. L’interconnaissance a cependant ses limites, quand les nouveaux entrants, « jeunes de banlieue » méprisés de fait par la société dominante, font du « respect » la valeur suprême, en n’en finissant pas de payer, deux générations après, l’addition des guerres coloniales.

En cela, les Courtillières sont exemplaires de ces centaines de quartiers périphériques, collectifs et sociaux, qui font l’histoire et la vie quotidienne de nos villes. Le sociologue ou l’historien est frappé par la répétitivité des témoignages, d’un quartier à l’autre, d’une ville à l’autre, d’une région à l’autre. Une telle régularité le rassure sur la pertinence et la fermeté de son objet d’étude. Il suffit toutefois de saisir n’importe lequel de ces témoignages pour être frappé, tout autant, par la singularité de chacun de ces parcours. Non pas parce que, depuis quelques années, les sociologues découvrent que la société est finalement constituée d’individus, mais parce que la lecture horizontale des questions sociales ne saurait se substituer à la compréhension verticale, individuelle, de récits de vie qui n’ont pas besoin d’être analysés transversalement pour donner du sens à la relation entre une personne, son entourage social et le lieu qu’elle habite.

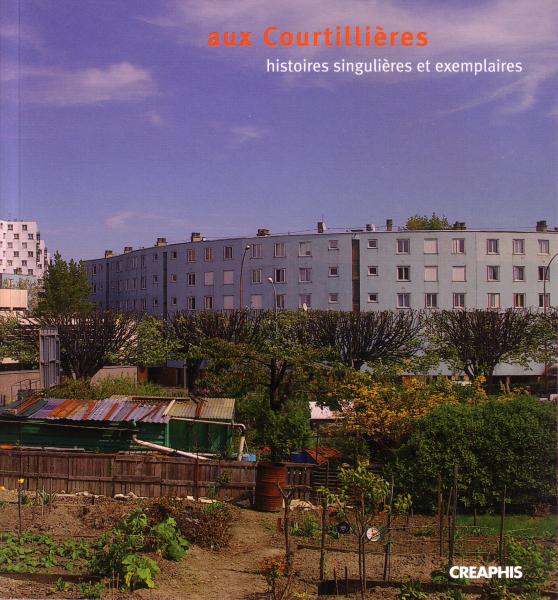

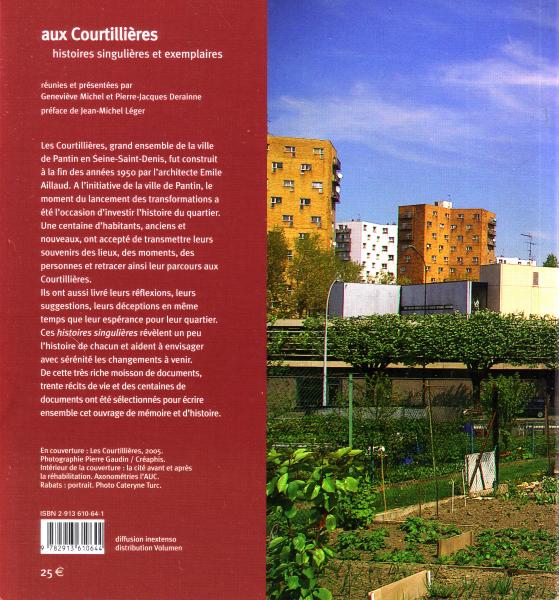

On ne se lasse donc pas de lire ces récits qui condensent un demi-siècle de vie urbaine et qui, les uns après les autres, aident par exemple à comprendre une notion qui s’est vidée de son sens depuis que celui-ci est largement saturé : le confort. Il faut voir ces témoignages où, avant d’arriver aux Courtillières, telle famille envoyait son nouveau-né en nourrice dans un pavillon du Raincy parce qu’il serait « mort de froid » dans la pièce non chauffée occupée par ses parents rue de Provence ou telle autre qui logeait à douze dans deux pièces. Encore ne faut-il pas négliger les graves malfaçons dues au procédé de préfabrication Camus, à l’origine d’infiltrations dans les logements, ici comme aux « 4000 » de La Courneuve. Que la technocratie française aient ensuite vendu le procédé Camus aux bureaucraties soviétique et algérienne est une manière de dire que les Trente Glorieuses l’ont d’abord été pour les entreprises de construction et pour quelques architectes, parmi lesquels ne figure cependant pas Emile Aillaud.

De l’architecte des Courtillières (qui fut aussi de celui de la Grande Borne, à Grigny, celui de Chanteloup-les-Vignes et celui des tours rondes de Nanterre, derrière La Défense), on entrevoit, à la présentation qu’en fait Philippe Panerai, que son « réalisme poétique » ne pouvait résister longtemps à une crise urbaine qui s’est abattue sur les Courtillières comme sur les plus médiocres des grands ensembles. De cette crise, ce ne sont pas les habitants les plus amers, ce sont les architectes ! Qui n’ont pas compris la puissance de destruction des logiques sociales minant les plus beaux bâtiments, et qui mésestiment tout autant la force réparatrice des liens sociaux, d’autant plus solidaires que les conditions de vie les contraignent.

On ne manquera pas non plus, en effet, d’être frappé par l’existence d’une mixité sociale qui n’était pas de façade. Savoir que cette mixité ne pouvait être que passagère, que les classes moyennes et supérieures qui étaient logées là partiraient nécessairement le jour où le marché immobilier se desserrerait, ne console pas de la destinée de ces quartiers considérés, pour les bien logés, comme à part ou de nulle part. Aujourd’hui, pour tous ces résidents qui n’ont pas choisi de cohabiter dans un mélange obligé, la mixité ethnique est forcément difficile à vivre au quotidien. Et pourtant, comment ne pas entendre la justesse des propos de Sekou Konaré, chauffeur de taxi malien : « Cette solidarité, nous l’avons amenée. Nous ne l’avons pas acquise ici. On ne sait pas si les enfants peuvent la continuer » ?

Si vous souhaitez acquérir ce livre

Aux Courtillières. Histoires singulières et exemplaires est disponible à la Librairie Le Genre urbain ou bien sur Amazon